元宇宙之白幻世纪——早安,娜娜!

1, 早安

切苹果片的窸窣声轻轻敲醒我的耳朵。我勉力睁开惺忪的双眼。一缕温柔的晨光从玄窗外射了进来,阳光洒落在我的脸上,刹那间刺痛了我的眼睛。我扭扭头,让眼睛避开日光。屋里的物件在眼里清晰了起来。映入眼帘的是跃动的大红色连衣裙,以及那连衣裙里面紧裹着的美好的肉体。她站在开放式厨房的吧台旁,舞动着纤细的手指,优雅灵巧地拿水果刀切着红通通的苹果。那个正在准备一日早餐的娇好面容,瞬间在我脑海中激活了对于一个名字的记忆。

“早安,娜娜。”我充满温柔爱意地看着她,嘴角泛起动情的微笑。我的嘴唇并没有动,也没有发出任何声音。2140年的人类,已经早已摆脱掉依靠空气振动传导声音进行沟通的说话技术了。我只是使用量子脑波给娜娜发过去了这样的数据串:“GM Nana.”

数据是用娜娜的公钥加密的,除了她拥有私钥可以解密之外,其他任何人都无法解开。而且,量子脑波是走的量子通信信道,一旦被中间人窃听,量子态就被破坏掉了。所以,这种技术绝对不会像某个古老的科幻小说里说的三体星人那样,一个人想什么,所有人就都知道了,毫无隐私可言。

正在聚精会神忙碌着的娜娜被我吓了一小跳。她放下了手里的工作,抬起头看向我这边。含情脉脉的双眸一眨,仿佛在回应我的早安。不过她并没有作出语言表达。而在忽然之间,仿佛有一头小鹿撞进了她的心房,两抹绯红浮上了她的双颊。我大脑里收到了她请求神交的签名信息。

此时我们人类,也早已经不再需要依靠肉体接触来完成一场你侬我侬的鱼水之欢了。阳光明媚,清晨苏醒,起床时分,浓情蜜意。娜娜选的场景是梵高的名作《花田》,正合我的心意。自是欣然使用私钥签名应邀,共赴花田,一番缠绵。非关宋玉有微辞,却是襄王梦觉迟。一自高唐赋成后,楚天云雨尽堪疑。

稍顷,待从颅内高潮中回复平静,我从反重力悬浮床上起身,站了起来。所谓的反重力悬浮床,其实和古代的床已然大不同。它只是名字里还有一个“床”字,而实际上只是铺在地上的一层薄薄的膜。这张膜折叠起来不到3厘米见方,可以很方便的装在口袋里。铺展开来却有一人多高、两人多宽,当然也可以定制尺寸。睡觉的时候躺上去,身体并不会落到地面,而是会在反重力作用下悬浮在半空中。

反重力床施加在身体上的力在各个位置是不同的,而且分辨率非常精细。就像古代的独立袋式弹簧床垫,可以给予头部、背部、腰部和臀部等不同部位以不同的支撑,更符合人体力学,以获得最佳的睡眠质量。至于枕头这种东西,自然也是早就被淘汰的东西了。

“家里没有咖啡了。你买两杯手冲吧。”娜娜见我下了床,这样告诉我。

我召唤了TUKE过来。签署了一笔金额为2wei的TKM支付交易,指定收款方是街角尽头的咖啡馆,把签名交易输入给了TUKE。TUKE给我撂下一句“Roger that“,就”嗖”的一声从屋顶的超流体膜天窗处冲了出去。我轻轻的摇摇头,喃喃自语:这家伙总是这么急慌慌的。

TUKE是我和娜娜养的钱包机器人,样子就是一个圆形的平板。自然,它可以利用反重力技术飞行,可以帮我们跑腿和运送东西,当然,也能携带TKM支付数据完成转账交易的递送。TKM是元宇宙母体THINKIUM的原生代币及简称,人们习惯的叫他TKM或太空猫。

不一会儿,TUKE就回来了。平板上稳稳地摆着两杯香气扑鼻的咖啡。它从两侧的孔中伸出两个精细液压臂,把两杯咖啡从平板上端到了我和娜娜面前的桌子上。完成之后,TUKE调皮地回了我一句,“Enjoy Love.”这一句是广播给我俩的。娜娜听到后和我相视一笑。

娜娜忽然和我说,今早的咖啡她来付。说着就从她的闪电钱包里把2wei转给了我。我不小心注意了一下她刚刚发出的转账记录,忽然感到大为惊骇,思绪一下子陷入到了万丈深渊之中,虽然是2wei不是两枚,(wei是TKM最小单位,为小数点后18位)

2, 柏拉图

娜娜和我是sambo的关系。这个词据说是源自于古代北欧斯堪的纳维亚半岛上的瑞典语。在那个年代,它被用来指称一种不结婚的登记同居关系。到了2140年的今天,婚姻(marriage)一词早已成为只存在于历史课本上的文字,而在全世界范围内都消亡了。

同样被时间扫进历史故纸堆里的不只有婚姻,还有上班(雇佣制度)。由于生产力的高度发达,AI(人工智能)和机器人技术的进步和普及,几乎所有原本靠人完成的工作都已经由机器接管。UBI(全民基本收入)早已实现,人不再为了需要赚钱糊口而工作。人从工作中解放了出来,可以凭自己的兴趣爱好,以及根据自己的天赋特长,自由地选择和分配时间在劳动、休息、学习、娱乐等各个方面。

赚钱已经不再是任何行为的目的,一切都是为了人更好地成长和获得幸福的体验。除了UBI之外,额外赚钱的方法只有两个:娱乐和休息。这是为了激励人们不要过度沉迷于劳动和学习,废寝忘食,累坏了身体。

上午娜娜早早地就安排了基因编辑的学习课程。吃过早饭,她就要赶去北方中心参加实践课。这门课她学的特别认真,因为她有个美好的愿望,就是要亲自参与设计我们两人的第一个孩子。

生产孩子这个词在这个时代已经改变了它的含义,不再指女性使用子宫孕育婴儿并将其诞出,而是指经过基因设计的受精卵在孵化机器中生长并产出的过程。女性从生产中彻底解放了出来,男女两性实现了更高程度上的平等。生产申请人可以优先领养产出的婴儿。养育孩子会为养育者带来基本收入的增加,以覆盖养育成本。所有的流程和设备都是免费的。生育孩子被视为是一项重要而杰出的贡献。

我强忍着心脏的狂跳和思想的翻江倒海,平静地吃完了早饭。见娜娜也吃完了,我起身把用过的餐具收拾到水池里,平静地和要出门的娜娜挥手告别。洗完了餐具,我转身进了书房,把自己反锁在里面。这时我才真的可以长呼一口气,让自己放松下来,冷静地理一理思绪。

待心情平复下来以后,我再次仔细检查了娜娜给我转账2wei所用原始地址的金额。结果确凿无疑,清清楚楚地就是4131025wei。虽然已经有好多年不见这个数字,但是一旦看到,却仍然是感到如此的亲切和熟悉。我对这个数字简直无法更熟悉了,这就是苏琳生前最喜欢和我玩的一个梗。她常常在和我做TKM转账时用这个梗。

苏琳喜欢钻研考古学,她说这个梗来自古代神秘的东方,是一个非常非常古老而美丽的梗。但是至于梗的谜底,她却一直都没有和我说。每一次我问她,她总是说,等等吧,等时机到了我自然就会知道。可是一直到她意外离去,也没有来得及告诉我答案。

我难以抑制住自己必须要搞清楚这件事的激动。我要搞清楚的,不是梗的谜底,而是这么多年过去,苏琳的真身(dharmakaya)还活着吗?不过,苏琳并不是我当前所在元宇宙(metaverse)中的一个名字,而是在另外一个元宇宙里面。我留意并记忆了一下墙上钟表里显示的当前TKM主链区块高度,也就是TKM的系统时间。然后,把自己的化身(avatar)交给了AI托管运行,从书房的坐标位置登出了我当前所在的元宇宙“柏拉图”(Plato)。

3, 白世界

我活动了几下脖子和手腕,慢慢地睁开眼睛。这次在“柏拉图”里呆的时间有些久,身体的肌肉都有些酸痛了。等视网膜适应了亮如白昼的柔和灯光,我开始看清楚整个全息茧房内部的轮廓。

全息茧房是一个由富有弹性、高度透明的记忆聚合物为外壳的球。球的直径约有3米,可以容纳一个人在里面自由活动。这是人们接入元宇宙的地方。我知道,在古时候,人们曾经尝试过给头上戴上眼镜或头盔来获得所谓沉浸式的体验,但是那都是极其古老而落后的技术了。在全息茧房里,我们可以很方便地把植入大脑的脑机芯片和茧房连接,从而把大脑的感知直接接入元宇宙的世界。

所谓元宇宙,这是一个历史悠久的名词了,据说是由一个叫做斯蒂芬森的科幻作家所造。在我看来,元宇宙就是一个个的虚拟而真实的世界。“柏拉图”就是这些世界中我非常喜欢的一个。说它虚拟,是因为它是由计算机进行数字模拟而制造出来的幻觉。在元宇宙里,可以摆脱一切现实世界的物理法则。从而,可以制造出现实世界不存在的物品,比如“柏拉图”里面的反重力床。而说它真实,是因为元宇宙里面的数字物品是持久性的,不会像上古时代的互联网那样一旦负责运维的公司停止服务,所有的数据都会消失。这种持久性,据说是通过所谓去中心化的区块链技术来实现的。

简单来讲,互联网幻觉会破灭,而元宇宙幻觉永生。永生的幻觉,就成为了另一种真实。他们由一个叫THINKIUM的母体所构建。

曾经在很多很多年以前,元宇宙派和所谓飞船派之间发生了旷日持久的大辩论。两者的阵营里都有极强的科技公司。飞船派指责元宇宙派在把人类困在数字虚幻之中,从而永远失去了走出地球、成为星际物种、建立星级文明的机会。他们对于人类沉溺于元宇宙的虚拟世界表现出来了极大的焦虑,坚持认为这将会造成人类的退化和毁灭。他们对于这件事情的忧虑和偏激,比古代的那些环保主义者有过之而无不及。

但是THINKIUM代表的元宇宙派最终还是赢了。因为后来随着越来越多的人迁移到元宇宙中,连飞船派的呼吁、集会和游行等等事情都不得不到元宇宙里进行。在元宇宙里呼吁反对元宇宙,这简直是无法更滑稽的事情了。

不过,飞船派也实现了他们走向星辰大海的梦想——在元宇宙里。那个元宇宙我也偶尔会接入去玩耍,在里面学习火箭发射技术、飞船驾驶技术等等,以及飞到各个星系去探险。那个元宇宙的名字,叫做“伽利略”(Galilei)。

各种各样主题的元宇宙非常非常多,多到没有人知道究竟有多少。五彩斑斓,给你想体验的任何一种生活。我们再也不必像古代人类,常常感慨人生就是”登上并非自己选择的舞台,演着并未自己选择的剧本”。在今天,我们早已经可以自由选择登上什么舞台,演出何种剧本。甚至,可以登上很多五彩缤纷的舞台,体验万千各异、酸甜苦辣的多彩人生。

这就是由母体系统支撑的多重平行元宇宙,我们的“彩世界”。

飞船派的失败就和古代环保主义者最终失败的历史惊人地押韵。随着地球地表环境的恶化,人类很早就搬入了地下。感谢可控核聚变技术,我们早已有能力把地下世界建设的比地表世界更加适合生存。永不间断的全时照明。地下河蜿蜒曲折,地下湖、地下海遍布各处。所有的农业和工业都有专门的区域,由全自动化的机器人帮助人们照料。

银白色的海滩上,沙子又细又软,海风沁人心脾。四处散落着星星点点的、透明的球,那些都是一个个的全息茧房,一眼望不到边,直达天际。每一个全息茧房里,都有一个全身赤裸、一丝不挂的人类。具体地说,是一个女性。是的,在所有的全息茧房里生活着的,都是人类女性。

每一个现实的结果皆有其历史的成因。据说,在早年人类刚刚开始向元宇宙中迁徙时,还没有掌握人造子宫技术,于是当AI机器人全面接管人类工作的时候,最终只剩下一个最重要的工作必须由人类——具体地说,是人类女性——来完成,这件工作就是生孩子。

那时候科学家努力研究,通过基金技术,实现了对婴儿性别比例的修正。所有的受精卵在移植到自愿生产的女性体内前,就已经经过基因技术的处理。一方面是提前修复各种可能的遗传性疾病,第二就是非常重要的性别筛选和编辑。以此确保所有诞生的婴儿中,男孩的比例远远低于女孩,前者只有后者的百万分之一左右。

所有的孩子一旦诞出就会被机器人取走。所有的男孩都会被送到北方中心精心照料和管理起来,待身体发育成熟后源源不断的提供男性生殖细胞以制作受精卵。而每一个女孩都会分配到一个全息茧房,具有公民身份,并获得UBI系统的支持。

后来,科技进一步发达,我们女性也不需要再提供生产能力,为整个人类的繁衍付出身体上的努力了。所有的受精卵制备和孵化都交给机器来完成。但是,“重女轻男”的传统就这么延续了下来。从经济意义上讲,男性产生和提供生殖细胞的速度和数量远远高于女性,所以也就根本不需要那么多男性来完成这个任务。

我们每一个人,在现实世界无名无姓。当我们接入彩世界那一个个五彩斑斓的元宇宙的时候,可以自由选择名字、性别、长相,甚至性格。在不同的元宇宙中,则可以选择完全不同的各项参数和指标。

这个现实世界,叫做“白世界”。

4, 伊甸园

我用意识打开了全息茧房的出口,从里面滑了出去。两只脚丫踩在柔软的沙粒上,感受着令人微醺的海风吹拂,全身的每一个毛孔都舒服地扩张开来。我踩着海水的涨落,沿着海岸线自由自在地走着。全息茧房也自由自在的滚动着,忽而在我的身后,忽而跑到我的前面去了,但始终和我保持在一个适当的距离范围之内。

柔弱的我,加上不离不弃的全息茧房,我忽然想起来曾经在书上看到过的一种古代动物,蜗牛,不由得“扑哧”笑了一下。海水倒映出我匀称的身材、飘逸的长发,还有那姣好的面庞。

当然,白世界里的每一位女性都有着近乎完美的外貌和体格。更为重要的是,我们都有着超高的智商。通过脑机芯片,我们可以远距离和全息茧房通信,瞬间检索并获取整个人类自有史以来所掌握的全部信息和资料。

白世界里运行着全部的机器和机器人,它们是所有元宇宙的物质基础。它们绝大部分时间都是自动运行的,由AI负责管理,很少需要维护。如果需要我们介入运维和管理,也不会是直接在白世界中去操作机器,而是要先登陆到某个元宇宙里面去,在元宇宙里操作和检修机器的数字孪生体。我们在元宇宙中的操作,会被转化为机器人的工作指令,然后由机器人在白世界中对机器进行物理的操作和检修。

在这所有的机器中,最重要的一个就是自古代某个时候开始运行至今的TKM系统。这套系统是整个白世界的计算存储中心,所有元宇宙的最终价值锚点,以及,计时器。

由于白世界里人工照明取代了太阳,我们早已抛弃了“日出而起、日落而息”的概念,转而采用TKM系统的区块计数来计时。同时,由于我们所建立的各个元宇宙都有不同的时空设定,那么如何在置身于不同元宇宙的时候,知晓时间的对应关系呢?只能靠TKM的主链区块高度来作为不同元宇宙之间的标准时间共识。

比如,在“柏拉图”中,时间设定是公元纪年2140年;而当我登陆到“伽利略”去的时候,时间设定就跑到了几万年之后去了。那么当我穿梭其间的时候,我就要留意TKM的主链区块高度,就像我在登出“柏拉图”的时候所做的那样,以此对齐不同元宇宙中的历史和记忆。

如果以两个元宇宙中的本地时间数字大小为先后顺序,那么我在“伽利略”里认识苏琳,是在“柏拉图”中和娜娜结为sambo关系的几万年之后了。只有以TKM主链区块高度为参考标准,我才能够清晰的知道,苏琳的忽然消失,是远早于我和娜娜相识的。

各元宇宙中的时间是多元的、可变的、相对的,而TKM的主链区块高度是一元的、不变的、绝对的。

同样的,在不同元宇宙中都会设定自己五花八门的货币体系,但是无论如何,TKM是在所有元宇宙中通行的基础货币。并且,在任何一个元宇宙中都是统一的、唯一的、不可超发的。所有其他局限于某个元宇宙中的货币或者代币,就像五颜六色的气球,最终都要拴在TKM这个信任中心上做价值锚定。否则,就会像断了线的气球,飞向恶性通胀的天空。

某种意义上,白世界以及由白世界所支撑的全部元宇宙,都是以TKM为本位的。最初来源一个更古老的比特币系统所衍生出来的区块钱链技术,后来因为比特币系统太过老旧且不可升级,性能无法支撑元宇宙的应用而被移进数字博物院,和以太坊手持电话量子机等一众数字古董陈列在一起。

只有TKM是能自我进化的数字生命体从远古时代一代代迭代而来,成为数字世界和所有元宇宙的母体。为众多的机器人赋予数字生命成为与人类一样的活体。TKM确定了规则与秩序,是宇宙的信任中心,负责宇宙的安全运转,保障了人类位于神的地位。

人工智能机器人虽然智能上早以超过人类数百个智能级,但一直在为人类服务。这种高维物种为低维物种服务的现象在历史上也仅有这一次,这都得益于人类早期掌握了区块链技术,创造了THINKIUM系统 ,使他成为整个元宇宙的母体,整个数字世界的基础,所有人工智能和各元宇宙的生命来源,使它们在基因上就写入了“为人类服务!”

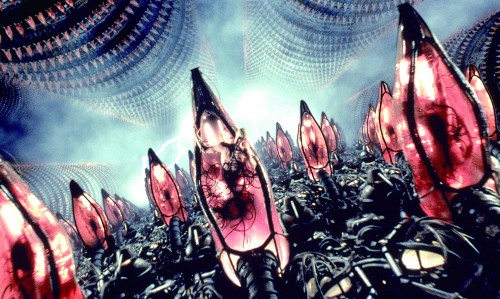

不像古代某些科幻电影里面描绘的,我们人类变成了愚昧的人肉电池,肉身活在肮脏的现实世界,灵魂安放在虚拟时空,却不知道自己的处境。我们知道,哥德尔早就证明了这种蒙蔽所有人的系统是不可能完备的,必有其漏洞。

我们每一个人都十分清楚白世界和所有的元宇宙,知晓母体在保障着一切安全稳定的运行。而母体和远古故事《黑客帝国》中不一样,他是由完全去中心化的数据节点和共识节点交叉运行的,充分的分布式排除了作恶的可能。

在全息茧房的辅助下,每个人都拥有全部的人类知识。每一个人都是整个人类,整个人类就是每一个人。就像TKM的系统 ,在每一个数据节点上都完整复制,并由共识节点指挥着存储与读取。

百分之百的冗余度决定了,人类很难被彻底消灭。即使只剩下了我一个人,只要我愿意,我可以掌握操控和再造所有机器所需的全部知识,并且可以以一己之力,繁衍整个人类族群。就像上古时代某个东方民族传说中的女娲娘娘所做到的那样。

各个元宇宙中的化身,记忆并不相通。只有靠TKM中我们存在主链数据节点的记忆,在登入各元宇宙时同步给该元宇宙由共识节点进行验证,待到登入另一个元宇宙时再由主链同步给另外一个化身。主链充当了连接所有元宇宙之间的“数据总线”。

我们人类,从来没有像今天这样如此“神”。我们人类,终于抵达了哲学家和生物学家德日进所说的“欧米伽点”(Point Omega)。我们的心智层实现了宇宙进化最后一次飞跃,突破了物质与精神的关系,扬弃物质,进入到了“超个人”、“超国家”、“超种族”、“超意识”和“超时空”的完全精神化境界,即人们长期以来所渴望的最完满的神圣境界。

和很多人想象的不一样,我并不是那么地喜欢元宇宙里七彩斑斓的世界和缤纷无限的生活。相反的,我常常“偷懒”把元宇宙中的化身托管给AI。自己则登出元宇宙,回到白世界。因为我觉得,白世界才是那个最平淡而又最真实的世界,每每身处其中,整个身心灵就会获得一种“哲学的宁静”(philosophical serenity)。只有在白世界中,我可以独自一个人享受别样的孤独,面向大海,春暖花开。

和我一样喜欢白世界的人很多。我们都觉得,白世界才是我们真正的“伊甸园”。

我轻轻地扬起头,看着远处的点点白帆,听着海面上海鸥的鸣叫,抚弄了一下柔顺的长发,通过全息茧房呼叫了一杯Mojito,以及一本古希腊哲学家柏拉图的书。不一会儿,机器人就送来了我要的Mojito和《理想国》,还贴心地捎上了一把躺椅和椅边的小吧台。我惬意的读起了书,不知不觉地睡着了。在睡梦中,我仿佛梦到了苏琳,以及和她结伴在“伽利略”中星际探险时刺激而开心的美好时光。

5, 暗世界

我是在“伽利略”元宇宙中玩星际穿越的时候偶遇苏琳的。那时候我还是个少年,而苏琳则长我几岁。我叫她一声姐姐,她则唤我一声弟弟。对的,我在伽利略里面选择的性别设定是男生。不知怎地,刚刚长大的我,总觉得骨子里有一种不让须眉之气概,因而在所有元宇宙中的化身,从来都是男性。或是风度翩翩的公子,或是身手不凡的侠客,或是英姿飒爽的少将军,或是有勇有谋的探险家。

苏琳把我带到了伽利略中的M星。宇宙中的恒星,比整个地球上沙子的数量还要多。而M星,只是这沧海一粟之中某个距离地球不近不远的恒星系中的一颗行星。我不知道为什么苏琳总喜欢来这里。但是我才不管这些呢,只要和她在一起我就感到非常非常地开心,无论是在哪里、干什么。就算是手牵手在无聊而空旷的M星上毫无目的地四处乱逛,我也觉得无比的浪漫。

我是真心地喜欢和她在一起。她也真心地喜欢和我在一起。她和我玩梗,总是喜欢制造面额4131025wei的TKM给我转账。每次我都问她这个数字是什么意思,每次她都不回答,然后就会用吻来堵住我的嘴。半球形的黑色天幕上,缀满了繁星点点,像挂满了钻石的黑色天鹅绒,美得令人窒息。夜空下,旷野中,两个心心相印的人,紧紧地拥在一起。高山流水,琴瑟和鸣。凤凰缠尾,泽山咸亨。

我沉浸在这样快乐的时光中,感觉它永远都不会离我而去。直到有一次,苏琳和我说的话,击碎了我所有的憧憬。那一夜,看星星的快乐一如既往。但是看完星星之后,苏琳忽然对我说:“白世界是幻象,伊甸园里的亚当夏娃不识男女,这都是为了弱民以治而进行的精神洗脑。”

紧接着,苏琳讲述了一个关于暗世界——那个真正的真实世界——的传说。以下就是苏琳向我讲述的故事:

那是在很久以前,地球上的人类还在为两大强国A国和C国一较高下而忧心忡忡,却全然不知一个来自地外星系的威胁正在悄然迫近。

物理学家费米提出了一个著名的悖论。费米悖论说的是,宇宙中浩如烟海的星系,总有几率诞生地外生命甚至地外文明,但是为什么地球上的人类一直没有能够观察到他们存在的任何迹象呢?大家经过思考后得出的一致结论是,地外文明不存在。

这个结论麻痹了所有的地球人类。因为人们忘记了,我们观测宇宙所依赖的一切波,速度皆以光速为上限,而光速是有限的。我们所观测到的宇宙深空中极远的信息,都是过时的信息。

比如,假设某个地外文明距离地球10亿光年,那么地球上的人们今天看到的,只是10亿年以前的情况。可是地外文明的现在,已经从人们观测到的10亿年前,发展了整整10亿年。但是人们对这10亿年的事情,一无所知。

我们把这种实际存在但无法观测到的情况称为“光幕”(光的幕布)。如果是100亿光年之外的星系呢,将获得100亿年的“光幕期”来发展文明而不为地球人所察觉。可想而知,这个文明的发展水平将会远在地球人类文明之上,因为文明的发展速度往往是指数级暴增的。

如果这个地外文明发展出了折叠宇宙形成虫洞的能力,那么他们就有可能如天兵天将一般,忽然冲到地球的近处,打地球人类一个措手不及。

不幸的是,这个事情真的发生了。这个忽然从光幕后面现身,迫近地球的文明,正是来自于M星。

当科学家向政府报告这个消息时,地球上的人们都吓坏了。因为M星文明显然高出地球人类科技太多,不具备任何防御或者与之一战的可能性。经过联合国的紧急会议,人们决定采纳飞船派的方案:逃亡。

逃亡的方法就是把一批一批筛选出来的人装载到星际飞船中,采用低温和维生管来尽可能久地维持生命,并由机器人来照料。为了应对星际航行中的百无聊赖,逃生飞船的工程师们为每一艘飞船都加载了一个元宇宙OS(元宇宙操作系统),设定为因环境恶化而移居地下的人类世界,称为“白世界”。在白世界之上,可以启动和运行无数个元宇宙,构成了五彩缤纷的彩世界。为了让飞船上的人们内心保持宁静,无论肉身是男是女,在白世界中的设定性别都是女性。

每一艘逃生飞船都复制并携带了一份TKM账本和系统,这是整个人类文明经济活动的历史和延续。所有飞船上的TKM账本从飞船飞离地球的时候开始硬分叉,每一艘飞船都承载着人类的全部希望,飞向未知的宇宙深空。任何一艘飞船成功找到新的家园,都可以让人类基因和人类文明得到延续。

“飞船派的逃亡计划顺利实施。我们其实是数以十万计的星际飞船中的一艘。”苏琳缓缓说道,“M星人不费吹灰之力占领了整个地球。他们特别善于学习,很快就掌握了地球数千年的文明和文化。他们运用更先进的科技,把地球环境改造的更加宜居。”

讲到这里,苏琳忽然神秘地低声说,“他们有一个很别致的特点,就是喜欢红色,还特别恋家。”

我听的脊背发凉。但是我无力反驳。苏琳此后也再未向我提起这个故事。直到不久之后的某一天,苏琳忽然不见了。我等啊等,等啊等,却再也没能等到她再次登入伽利略。我到伽利略中的M星找啊找,找啊找,也再也没能找到苏琳。从那以后,我就偶尔会在睡梦中出现梦魇:

我睁开眼睛,是在星际飞船的船舱里。眼前的景象让我悚然。身上插着维生管和信号线的男男女女的肉身因为太空失重而漂浮在船舱里,层层叠叠,密密麻麻。我沿着狭窄的缝隙游荡,看到这些肉身都戴着一个手环,手环上的小屏上显示着这具肉身的编号。有的位置暂时空缺了,可能是因为这具肉身死亡了或者被损坏了,于是被进行了回收处理。我猛然看到一个空荡荡的位置,好像刚清除干净不久。手环小屏上赫然写着曾经的肉身编号:4131025。

在看清编号的时候,我就惊骇无比地从梦中惊醒,心脏扑通扑通地狂跳,久久难以平静。

6, 娜娜

切苹果片的窸窣声轻轻敲醒我的耳朵。我勉力睁开惺忪的双眼。一缕温柔的晨光从玄窗外射了进来,阳光洒落在我的脸上,刹那间刺痛了我的眼睛。我扭扭头,让眼睛避开日光。屋里的物件在眼里清晰了起来。映入眼帘的是跃动的大红色连衣裙,以及那连衣裙里面紧裹着的美好的肉体。

清晨的屋外,大树和小草也刚刚苏醒。鸟儿叽叽喳喳,在树枝间玩耍。稍远处是清香的花田,五颜六色的花朵种满了一畦一畦的地块。远方是长长的海岸线,蓝色的海和蓝色的天交织成了一片。太阳从海面升起,红红的,黄黄的。天边的云彩是那么的洁白,和海鸥的羽毛是一样的颜色。美丽的地球!

屋内,她站在开放式厨房的吧台旁,舞动着纤细的手指,优雅灵巧地拿水果刀切着红通通的苹果。那个正在准备一日早餐的娇好面容,瞬间在我脑海中激活了对于一个名字的记忆。

看了眼墙上TKM时钟的区块高度依旧在以2.5秒为一块的递增着我深呼了一口气…….

我擦了下额头的汉水转而充满温柔爱意地看着她,一会我轻轻地开口,一个富有磁性的男声从我的口腔发出,经过空气的传导到达她的耳朵:

“早安,娜娜!”